焼酎は幅広い層から愛飲されています。その種類の多さも楽しめるお酒です。

食べる物を選ばない、自由でカジュアルな飲み物として、人気が急上昇しています。

焼酎は、米、麦、芋、そばなど、糖分を含むものなら何でも焼酎になります。

しかも同じ麦焼酎でも、造り方の違いや、

ロックにするかお湯割りにするかなどの飲み方の違いで、

まるで別のお酒のような趣を見せてくれます。

外で飲むにしろ、家で飲むにしろ、楽しみ方の引き出しがとても多いお酒です。

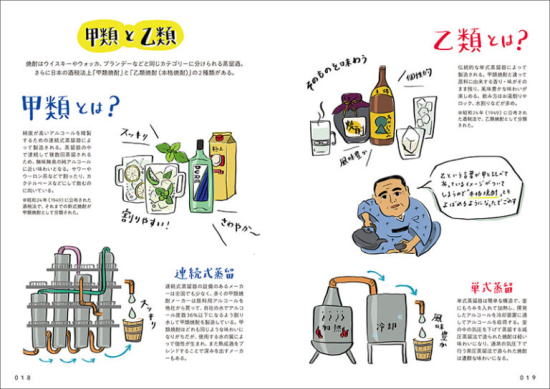

焼酎の種類 / 造り方による違い

焼酎を造るには、麹(こうじ)と酵母を発酵させた原料液となるものを、単式蒸留器か連続式蒸留機で蒸留します。蒸留方法の違い、常圧蒸留、減圧蒸留などの違いについては、『蒸留方法による違い』をご覧ください。

単式蒸留焼酎

単式蒸留焼酎は、5つにわけることができます。- 穀類、またはいも類とこれらの麹を使った焼酎/米焼酎、麦焼酎、芋焼酎など

- 穀類の麹だけによる焼酎/泡盛など

- 清酒粕を使った粕取り焼酎

- 黒糖と米麹を使った黒糖焼酎

- その他のものを原料にした焼酎

「ホワイトリカー又はしょうちゅう乙類」という表示もできます。

連続式蒸留焼酎

連続式蒸留機で造られた焼酎で、そのまま飲んだり、酎ハイやサワー、梅酒などに使われます。「ホワイトリカー又はしょうちゅう甲類」と表示されます。

ブレンド焼酎とは

ブレンド焼酎は、ウィスキーやワインのブレンドされたものと違い、甲類、乙類をブレンドしたものをいいます。

ラベルに甲類乙類混和というような表記があるのがブレンド焼酎で、甲乙の比率によって、甲類が多い場合は甲乙ブレンド焼酎、乙類が多いときは乙甲ブレンド焼酎のような表示になります。

ブレンド焼酎を本格焼酎と表示することは認められていません。

![]()

日本のSAKE 和泉清は、厳選した日本酒・焼酎・国産ウイスキー・日本ワインなど、

“日本産”を中心に全国へお届け致します。

焼酎の種類 / 原材料による違い

焼酎には、いろいろな種類がありますが、その違いは、二次仕込みに何を使うかにあります。

![]()

米焼酎

米焼酎は、日本に最初に伝わった焼酎といわれています。米を発酵させたものを蒸留する製法が、タイから沖縄に伝わり、沖縄から九州へ伝わったというものです。

沖縄では独自に発達して泡盛になり、鹿児島ではコメがあまり取れなかったので、後から栽培が広まった芋を使った芋焼酎に、稲作が盛んだった熊本県南部の球磨地方ではそのまま米焼酎が造られるようになりました。

現在でも米焼酎の30%以上は熊本で生産されています。

日本酒の場合は、酒造りに適した酒米を使いますが、焼酎の場合は酒米の山田錦のほかに、

コシヒカリやヒノヒカリ、ヒトメボレなど、食用にもなるその地方の特産となる米などが使用されます。

原料となる米は酒造適合米といわれる酒造りに適したものを使いますが、精米中に割れてしまったものなども使用します。ただし、水分含有量が15%以下と決められているそうです。

米焼酎の特徴として、淡麗な味わい、軽やかな香りと、うまみやコクのしっかりした味が楽しめることです。

![]() 焼酎に使うお米と食べるお米は同じ

焼酎に使うお米と食べるお米は同じ

焼酎で使われるお米は、食用にされてお米で、精米のときに割れて商品にならないものを使っているそうです。

割れたもののほうが表面積が大きくなるので、麹菌がつきやすいからだそうです。

ただ、どんなものでもいいわけではなく、水分が15%以下であることなど、いくつかの基準が決められています。

また、蒸し米にするとき、細かすぎると水分を吸いすぎたりすることもあるので、仕込むときは最新の注意力が必要となるそうです。

![]()

麦焼酎

「本格焼酎」といえば麦焼酎といわれるほどで、現在製造されている本格焼酎の半分以上が麦焼酎です。長崎県の壱岐で造られたのが最初といわれていますが、最近の麦焼酎人気の元を作ったのは、

大分県の酒造メーカーが、麦らしさを残したまま、香りをマイルドに、癖のない飲みやすい焼酎を開発したことが広く受け入れられたからといわれています。

原料となる麦は二条大麦で、現在は国内産がほとんどです。

品種としては、ニシノチカラ(九州や高知県で催場菟されています。)と、

ニシノホシ(平成に誕生した、ニシノチカラを改良したもの。)が多く使われています。

麦を原料とした蒸留酒にはウィスキーもありますが、違いはどこにあるかといえば、

麦を原料とした蒸留酒にはウィスキーもありますが、違いはどこにあるかといえば、麦を発酵させるための材料にあります。

ウィスキーは大麦麦芽を、麦焼酎は麹を使います。

また、ウィスキーは上澄みだけですが、麦焼酎は原材料のすべてを長期間発酵させます。

麦焼酎のうち、樽貯蔵したものは琥珀色になりますが、

酒税法によると、見た目の色はウィスキーの10分の1程度の濃さまでと規定されているそうです。

![]()

全国の酒蔵からまさに蔵出しの日本酒を直送。日本酒・焼酎等に特化したECサイトです!

![]()

![]()

甘藷(いも)焼酎

甘藷を原料とする焼酎は、世界的にもたいへん珍しいそうです。かつてはその臭いが敬遠されがちでしたが、品質が大幅に向上し、甘藷特有の甘い香りがほのかに感じられ、若い女性たちにも好まれるようになりました。

鹿児島で焼酎が造られていたことを示す記録としては、ポルトガル人のジョルジュ・アルバレスが1654年に残したものがありますが、

日本人が残した記録として、永禄2年(1559年)、伊佐市(旧大口市)の郡山八幡神社に、

「座主が大変ケチで焼酎を一度もふるまわず、迷惑なことだ。」と、愚痴をかいた落書きが残っているそうです。

それまでの焼酎は、米やアワ、キビなどが原材料でした。

原材料となる甘藷が鹿児島にもたらされたのは1700年ごろ、江戸時代でいえば中期のころで、

原材料となる甘藷がなければ芋焼酎はできないので、芋焼酎としての歴史はそんなに古くはありません。

シラス台地は稲や穀物の栽培には適していないうえ、米は年貢としてほとんど取られてしまうので、

甘藷の栽培が始められると、芋焼酎造りも始まったと思われます。

当時の仕込み方は「どんぶり仕込み」といって、甘藷と水を一度に甕に入れるものでしたが、

後に黒麹を使うようになるとともに2次仕込みも行われるようになって、品質が交渉していきました。

原材料となる甘藷の種類は40種類近くあるそうですが、主なものは、

- ・コガネセンガン / 漢字で書くと「黄金千貫」で、なんとも裕福になった気分ですが、デンプンが多く、食べても味がいいので、一番人気。

- ・ジョイホワイト / 研究の末に開発された焼酎専用の品種。デンプンが多く、フルーティな香りの人気の品種。

- ・ベニアズマ / 甘味が強く焼き芋に最適。なめらかな甘さで人気があります。

- ・ムラサキマサ / ポリフェノールを含み、香りも高く、ワインのような味わいです。

- ・シロユタカ / デンプンの豊富さはコガネセンガンと並びます。

- ・ベニハヤロ / 華やかなオレンジ色で、カロチンを含みます。

甘藷以外の芋で造る焼酎

ジャガイモ焼酎 / 北海道には、ジャガイモや男爵イモで造った焼酎があり、九州や長野など、それぞれの地域特産のジャガイモで造られる焼酎があります。全体的に、すっきり、さわやかの呑み口のものが多いようです。

コーヒー焼酎のように、アイスにかけるアフォガードもおすすめです。

|

熊本県天草市大江産のじゃがいもを焼酎にしました。まろやかでくせがなく、女性にも好まれる。ラベルには天草市出身の画家、鶴田一郎さんの美人画「約束の島 天草」を使用。 |

![]()

そば焼酎

そば焼酎は1970年代に、宮崎の酒造メーカーによって開発された、歴史の新しい焼酎です。そばは麴菌が繁殖しにくく、発酵力も弱いので、そば100%の焼酎はできないといわれていました。

そのため、米や麦などのほかの材料と組み合わせて造るのですが、高千穂酒造(宮崎県)が苦心のすえ、そば100%全量仕込焼酎『珠玉』を完成させ、販売しています。

クセがなく、ソフトでほのかに甘い香りが口の中でふくらみ、

クセがなく、ソフトでほのかに甘い香りが口の中でふくらみ、さわやかな飲みやすが受け入れられて、

宮崎のほかに、信州そばで有名な長野と北海道でも盛んに造られています。

使われるそばの品種は主に3種類で、

- 蕎麦として食べられている普通種

- 中国北西部で栽培されていた韃靼種

- 葉が漢方薬に使われる野菜蕎麦種

そば焼酎は、生活習慣病の効果が期待できます。

特に最近は、ポリフェノールも含む韃靼種が注目されていて、

生活習慣病予防やアンチエイジング効果が期待できるとされる成分が含まれています。

|

そば本来の風味を最大限に活かすため全量そばを贅沢に使用しました。 そば特有の香りとほのかな甘味が絶妙なバランスを有する本格極みそば焼酎です。 |

![]()

粕取り焼酎

清酒を搾った後に残る酒粕は、甘酒を造る基にしたりしますが、栄養価が非常に高く、まだアルコール分が残っていることもあって、蒸留してもう一度お酒にしたのが粕取り焼酎です。

もともとはアルコール分を飛ばして稲作の肥料として使ったのが始まりだったのですが、いわばその副産物としてできたようです。

もともとはアルコール分を飛ばして稲作の肥料として使ったのが始まりだったのですが、いわばその副産物としてできたようです。香りが高く、風味も豊かなので、その個性を楽しみたいという人が増えているそうです。

九州では田植えの後の「早苗饗(さなぶり)」というお祭りで飲まれていたので、早苗饗焼酎と呼ばれていたそうです。

![]()

また、福岡で「カストリ」といえば、酒粕から造る別タイプの粕取り焼酎のことで、

その造り方は、酒粕に水を加え、密閉した容器で40日ほど発酵させた後、もみ殻を入れて蒸留するそうです。

九州の人は一般的に甘いもの好きといわれていますが、

博多の人はこの焼酎をコップに注いで、氷砂糖を入れて冷のままあおったそうです。

|

平成10年・11年・14年・21年全国新酒鑑評会金賞受賞の大吟醸酒、本土最西端の長崎県・平戸の福田酒造・福鶴『長崎美人大吟醸』の酒粕を使用した大吟醸粕取焼酎です。フルーティな吟醸香、まろやかな口当たりです。 |

徳の酒 もったいない

徳の酒 もったいない 無農薬・無肥料のお米でつくったこだわりの米焼酎「徳の酒 もったいない」

日本一の清流といわれる吉野川流域のオーガニックガーデンで作ったお米山田錦で造った日本酒からできた酒粕を使ってつくられた米焼酎です。

酒粕ではなく、日本酒そのものを蒸留して造る清酒焼酎もあります。

詳しくは、「 蒸留方法による違い」を見てください。

![]()

胡麻焼酎

二時仕込みに胡麻を使った焼酎。お湯割りにするか、ロックで飲むか、飲み方によって風味が大きく変わるのが特徴。 紅乙女樽 FRENCH OAK 長期貯蔵40゜

紅乙女樽 FRENCH OAK 長期貯蔵40゜

「紅乙女樽 FRENCH OAK 長期貯蔵40゜」はフレンチオーク樽で3年以上熟成させた原酒をベースに、タンク熟成の麦焼酎をブレンド。ほのかに甘いバニラとリンゴのコンポートのような香りが特徴です。九州、福岡の紅乙女酒造の本格焼酎をお楽しみください。Kura Master 2023 プラチナ賞・審査員賞受賞。TWSC 2023 金賞受賞。

凍らないので、冷凍庫にいれておくと、独特の味わいのお酒になります。

![]()

泡盛について

焼酎のルーツの一つといわれる泡盛ですが、昔の沖縄では泡盛と呼ばれていなかったそうです。泡盛については、「泡盛について」のページをご覧ください。

黒糖焼酎について

日本では奄美諸島だけで製造が許可されている黒糖焼酎の原料は、サトウキビから造られる黒糖です。なぜ奄美諸島だけなのかというと、1953年にアメリカから返還されたとき、すでに地元で飲まれていたので、特例的に認められました。

地元では、「島酒」と呼ばれていたそうです。

ただ、製造に当たっては必ず麹を使うことという条件を付けられ、これにより、税法上本格焼酎扱いとなり、税の上でも優遇されることになりました。

サトウキビから造られるスピリッツといえば、ラム酒がありますが、その違いは、

ラムはサトウキビの搾り汁から造られますが、黒糖焼酎は黒糖から造られることと、麹を使うことがあります。

そのため、黒糖の持つさわやかな甘味や香り、すっきりとした口当たりで、女性含め、幅広い層から人気を得ています。

黒糖焼酎については、「黒糖焼酎について」のページをご覧ください。

![]()

原料ブレンド焼酎

穀物原料を3種類、もっともおいしくなるブレンド比で、それぞれの風味を生かし仕上げられた焼酎です。

原材料は、麦と米と、うもろこしです 。

![]()

珍しい焼酎

焼酎は原材料にデンプン質を含んでいれば、ほとんどのものから造ることができます。そのために、全国のそれぞれの地方の特産品を使ったユニークな焼酎が数多く造られています。

トウモロコシやカボチャ、栗、ニンジン、ジャガイモ、ピーマン、シイタケ、

変わったところでは、ナツメヤシ、フキノトウ、ピーナッツ、昆布、牛乳などもあります。

珍しい焼酎については、「珍しい焼酎」のページをご覧ください。

うまいお酒のベストパートーナー、おいしいグルメ

全国にはまだまだ知られていない隠れた“おいしさ”がいっぱい

買うよりお得!浄水器レンタルシステム【美研-biken-】

ミネラルウォーターを買い続けたり、製品本体を購入するより経済的にお得!

カートリッジの交換 カートリッジ(フィルター)は交換時期に定期的に届き、しかも送料も無料!

TVCMでも評判のミラブルシャワーヘッドがキッチンに!

ミラブルキッチンの特徴 は、

・肌に優しい (日々の食器洗いでも手に潤いが)

・節水ができる(かなりの節水効果があります)

・洗い物が楽に(油汚れも水の力だけで分解するくらい洗浄力が高い)

・野菜も水洗いだけ(野菜の土汚れ、農薬の汚れが簡単に落ち、洗剤は必要ありません)

・ごはんがおいしく (ミラブルキッチンでご飯を炊くとお米が立ちます)

Looopでんきの「スマートタイムONE」は、30分ごとに料金単価が変動。

料金価格が高い時間帯ではなく安い時間帯に家電を使うなど、

ご家庭の中で電気を使う時間帯をずらす 「ピークシフト」を行うことで、

節電を頑張らずに電気代を抑えることができます。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cbf1dac.4e2a92d9.1cbf1dad.3eeb8aea/?me_id=1220489&item_id=10000222&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjoraku%2Fcabinet%2Fitem01-2%2F16160-1-600g.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cbf1ef8.9aeeb6dc.1cbf1ef9.97c6055a/?me_id=1194870&item_id=10000191&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhombo%2Fcabinet%2Fkome%2F24374c_mo1.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca06f07.71a7ac2f.1ca06f08.2d690f7b/?me_id=1282651&item_id=10000990&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshidukuya%2Fcabinet%2F03088402%2F03088405%2Fimgrc0076441354.gif%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ac3b577.b7552ccc.1ac3b578.6f31b5f2/?me_id=1195899&item_id=10008795&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fb-bear%2Fcabinet%2Fcago%2F70013_ouen.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9d8e33.f396821c.1c9d8e34.94193747/?me_id=1221245&item_id=10004877&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fb-liquors%2Fcabinet%2F03436921%2F03436926%2Fa02579_somutori.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a617150.b4bb879a.1a617151.508a0f85/?me_id=1272723&item_id=10000364&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyokogoshi%2Fcabinet%2Fshohin%2F720x2%2F720x2_018set_new001.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cc28971.6e636ef8.1cc28972.1d584672/?me_id=1311574&item_id=10000119&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdenen-shuzo%2Fcabinet%2Ff%2F2021sg%2Fgsb%2Fpic-00.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cbf1ef8.9aeeb6dc.1cbf1ef9.97c6055a/?me_id=1194870&item_id=10000453&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhombo%2Fcabinet%2Fimo%2F91160_mo_01.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9d8e33.f396821c.1c9d8e34.94193747/?me_id=1221245&item_id=10000038&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fb-liquors%2Fcabinet%2Ftop%2F02526242%2Fsatou720kuro.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c92a5de.2f8dcc84.1c92a5df.921ab412/?me_id=1371100&item_id=10002227&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffirst19782012%2Fcabinet%2Fitem%2Fitem_shochu%2Fitem_shochu_4%2F2003231.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/20d5722f.6fd6bdff.20d57230.805edf50/?me_id=1240261&item_id=10000538&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyumeboys%2Fcabinet%2F07667484%2F4972776090041.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca60ad1.0902cb4d.1ca60ad2.583d59bc/?me_id=1204944&item_id=10012318&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkuranosuke%2Fcabinet%2F18%2F10918_1.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21534b60.15e14884.21534b61.e4bf1588/?me_id=1359251&item_id=10000112&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flandb-ikedasakaya%2Fcabinet%2Fimgrc0074077005.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c966e8a.b300571f.1c966e8b.2cd40d61/?me_id=1208627&item_id=10000293&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsake-gets%2Fcabinet%2Fshouchuu-etc%2Fimg22766868.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c95e01a.a5030590.1c95e01b.ad5d8e4d/?me_id=1212821&item_id=10000413&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Focean-hkd%2Fcabinet%2F06782773%2Fimgrc0081179159.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c92a5de.2f8dcc84.1c92a5df.921ab412/?me_id=1371100&item_id=10003338&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffirst19782012%2Fcabinet%2Fitem%2Fitem_shochu%2Fitem_shochu_1%2F2000804.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cbc9a43.a3df145c.1cbc9a44.0e5b4d86/?me_id=1213872&item_id=10001285&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhigohigo%2Fcabinet%2Fitem%2Fuk62.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cbf260b.cfe94ead.1cbf260c.7e8196bf/?me_id=1275798&item_id=10000131&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-kuwahara%2Fcabinet%2F03106588%2Fhakkai_senman1800_m.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ca60ad1.0902cb4d.1ca60ad2.583d59bc/?me_id=1204944&item_id=10008469&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkuranosuke%2Fcabinet%2F35%2F9035_1.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c980143.6ac54eb4.1c980144.0d228570/?me_id=1233854&item_id=10006235&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fm-sakaya%2Fcabinet%2Ffu.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/34fd3da0.32e645f9.34fd3da1.3604cbb6/?me_id=1283472&item_id=10000313&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftoranomonnmasumoto%2Fcabinet%2Fshochu%2Fkome%2F15356.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c980143.6ac54eb4.1c980144.0d228570/?me_id=1233854&item_id=10001569&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fm-sakaya%2Fcabinet%2Fbeniotome720gold.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c980922.c5936df1.1c980923.48cf80a4/?me_id=1255089&item_id=10006375&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshochuya-doragon%2Fcabinet%2Fgoods%2F01674395%2F4973480100255_03.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cba28ce.a07e5bf2.1cba28cf.f19c7a9b/?me_id=1283567&item_id=10003805&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnondonkai%2Fcabinet%2Fshouchu1%2F25kokusannsai5l.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)