焼酎は、ウーロン茶、柑橘系ソーダなどと合わせやすく、飲みやすいカジュアルなお酒として人気です。

焼酎/原材料の多様さ、麹を使った蒸留酒

トップページ > 焼酎

焼酎/使われる原料により様々な味わいが楽しめる世界にも類のないお酒

かつては庶民のお酒として人気だった焼酎。

しかしその飲みやすさや、

チューハイやレモンサワー、ウーロン茶や緑茶など、様々なものと割って飲んだり、

気取らずに自由な雰囲気で楽しめることなどから、

若い人や外国の人から広く人気を集めています。

古酒のように、熟成させることによって、味とコクを深めた焼酎も楽しむこともできます。

焼酎とはどういうものか

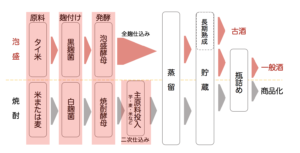

米や麦、芋などのデンプンや糖を含むものを麹と酵母を使って発酵させ、できたものを蒸留し、アルコール度数を45%以下にしたものをいいます。

蒸留酒の中で、焼酎がほかの蒸留酒と違うところは、原材料の多様さと麹を使うことにあります。

蒸留酒の中で、焼酎がほかの蒸留酒と違うところは、原材料の多様さと麹を使うことにあります。※焼酎とほかの蒸留酒との違い。

- ・ウィスキーとの違い→発芽させた穀類は使わない。

- ・ブランデーとの違い→果実は使わない。

- ・ウオッカとの違い→白樺の炭でのろ過は行わない。

- ・ラムとの違い→糖蜜や砂糖などの糖質を含むものは使用しない。

ただし奄美地方においては、米麹を使うことを条件に、黒糖焼酎が造られています。

日本のお酒は、酒税法によって表記できる名称に基準がありますが、

焼酎も、原料や製造方法によって国税庁長官が指定したものについてだけ、「本格しょうちゅう」と表記することができます。

江戸時代には、琉球王国から江戸幕府への贈答品リストに、焼酒、焼酎と書かれていたそうです。

泡盛はアルコール度数が高いので、昔は焼酒、あるいは焼酎と記され、

泡盛の名称が見られるようになるのは、1671年からだそうです。

焼酒(しょうしゅ)というのは、中国語焼酒(しゃおぢいう)から由来した焼酎の古い呼び名で、

中国では焼刀子ともいうそうです。

ウィキペディアには、次のように説明されています。

―唐代の白楽天の詩に「焼酒初メテ開キ 琥珀香(こはくかん)バシ」とあり、

同時代の雍陶(ようとう)は「成都ニ致ツテヨリ 焼酒熟ス」とうたい、 中国白酒(ぱいちゅう)の唐代起源説のもととなった。

明代では焼酒とともに火酒の名も現れるが、『本草綱目』にある焼酒の名が『本朝食鑑』や『食物本草』などに引用され、江戸時代の多くの書に焼酒と記されるようになったと思われる。

焼酎の歴史

日本の焼酎の歴史は、15世紀ごろの琉球王国に、シャム(タイ)から伝わり、16世紀になると鹿児島から九州に広まったといわれています。 しかし、定説はなく、1404年、李朝から対馬の領主に焼酎が贈られた記録が残っているので、朝鮮半島経て、長崎に壱岐・対馬に伝わっという説、

しかし、定説はなく、1404年、李朝から対馬の領主に焼酎が贈られた記録が残っているので、朝鮮半島経て、長崎に壱岐・対馬に伝わっという説、また、中国沿岸で勢力を誇っていた倭寇が、南海諸島から持ち帰ったという説、

ラオスやベトナム北部から伝わった説など、諸説あります。

タイから伝わった沖縄の泡盛は、今でもタイ米から造られていますが、 壱岐の米焼酎は日本米で、鹿児島からというより、朝鮮半島から伝わったと考える方が自然です。

どこか一筋だけの道筋というより、同じころに複数の場所に伝来していたと考える方がいいのかもしれません。

江戸時代までは、主に医薬品として用いられていたらしく、本格的に飲まれるようになったのは、江戸時代以降のようです。

![]()

日本のSAKE 和泉清は、厳選した日本酒・焼酎・国産ウイスキー・日本ワインなど、

“日本産”を中心に全国へお届け致します。

本格焼酎とはどういうものか

酒屋さんでよく見かける「本格焼酎」、普段飲んでいる焼酎と何が違うのか、わからない方も多いと思います。焼酎は製造法によって、「単式蒸留焼酎」と「連続式蒸留焼酎」の2つに分けられます。

単式蒸留焼酎は、次の5つに分けられます。

- 1.穀類またはいも類とこれらのこうじを使用した焼酎(米焼酎、麦焼酎、芋焼酎)

- 2.穀類のこうじのみによる焼酎(泡盛など)

- 3.清酒粕を使用した粕取り焼酎

- 4.黒糖と米こうじを使用した黒糖焼酎

- 5.そのほかの原料の焼酎

単式蒸留焼酎のうち、上の1~4に該当するものおよび5のうち国税庁長官が指定した物品を原料としたものだけが「本格しょうちゅう」と表示することができるものです。

焼酎が日本に伝わったころは、単式蒸留機というもので造られていました。

それに対し、1830年にアイルランドで開発された連続式蒸留機が明治期に導入され、それまでの製造法よりもはるかに大量に生産できるようになりました。

(蒸留機については、焼酎の蒸留方法による違いを参照してください。)

大量生産ができ、大量に売れれば、国は税収アップが望めるので、新式で生産されるものを甲、在来の方法で生産されるものを乙と分類し、甲類の税率を高くしました。

しかし税率が低いうえに、甲乙とネーミングされることで、どうしても乙側に品質的なマイナスイメージが付いてしまいます。

業界関係者の努力もあり、1971年に乙類の代りに「本格焼酎」と表示することが認められました。

これにより、単式蒸留焼酎のうち、国税庁長官が指定した物品を原料とするものを「本格しょうちゅう」と表示できるようになりました。

また、1983年に「公正競争規約」ができ、「泡盛」については焼酎ではなく、そのまま「泡盛」という名称が指定できるようになりました。

2000年に酒税法が改正され、税率が同じになったことで、それまでのネーミングの違いやマイナスのイメージは払しょくされ、単式蒸留機で造られる伝統的な製法によるものに、「本格焼酎」という名称が定着するようになりました。

ただ現在でも、連続式蒸留焼酎を「ホワイトリカーまたは甲類」、単式蒸留焼酎を「ホワイトリカーまたは乙類」と表示してもよいことになっています。

本格焼酎の原材料は主に穀物類で、技術の改良とともに品質が向上し、

本格焼酎の原材料は主に穀物類で、技術の改良とともに品質が向上し、素材の持つ風味や地方色が豊かになり、

ロック、水割り、お湯割り、ソーダ割りなど、飲み方もその時々によって選べるだけでなく、

割り方の違いで、同じ酒とは思えないような異なる風味も楽しめます。

また焼酎は、一緒に食べる料理でも、

焼き鳥からお寿司、中華料理やフレンチ、イタリアンなど、どれにでもあう相性の良さや、

場所やスタイルを選ばない自由さで、

若い人から年配の方、外国人まで、幅広い層から支持を得ています。

全国の酒蔵からまさに蔵出しの日本酒を直送。日本酒・焼酎等に特化したECサイトです!

![]()

ご当地の「お酒&グルメ」をセットで選べる通販【SAKEぐる】!

![]()

全国にまだまだ知られていない隠れた“おいしさ”がいっぱい

トクポチは「賞味期限間近」などのワケあり商品をお値打ち価格で販売している会員制の通販サイトです。

トクポチで販売されるすべての商品は定価の60%OFFから販売されています。

中には100%OFF、つまり「無料」で手に入る商品もあります。

訳あり商品をお得に購入!【ロスオフ】

ロスオフは、全国の在庫ロスを抱える「生産者・卸業者・販売者」と「購入者」を直接つなぎ、

特別価格で商品が購入できる在庫ロス販売マーケットです。

【フィシュル】

未利用魚は、一般には知られていないので店先から敬遠されている魚の総称で、漁師さんの家で食べられるほかは、捨てられていた魚のことをいいます。市場に出回らなくなった、なんとももったいない魚などをご家庭にお届けしようというサブスクサイトです。

未利用魚は、一般には知られていないので店先から敬遠されている魚の総称で、漁師さんの家で食べられるほかは、捨てられていた魚のことをいいます。市場に出回らなくなった、なんとももったいない魚などをご家庭にお届けしようというサブスクサイトです。

【rebake】

「ロス(廃棄)になるパンをなくしたい!」

「ロス(廃棄)になるパンをなくしたい!」

パン屋さんで、まだ食べられるのにどうしても出てしまう廃棄せざるを得ないパンがrebakeの取り扱うロスパンです。

全国のパン屋さんとつなげるプラットホームサイトです。

買うよりお得!浄水器レンタルシステム【美研-biken-】

ミネラルウォーターを買い続けたり、製品本体を購入するより経済的にお得!

カートリッジの交換 カートリッジ(フィルター)は交換時期に定期的に届き、しかも送料も無料!

TVCMでも評判のミラブルシャワーヘッドがキッチンに!

ミラブルキッチンの特徴 は、

・肌に優しい (日々の食器洗いでも手に潤いが)

・節水ができる(かなりの節水効果があります)

・洗い物が楽に(油汚れも水の力だけで分解するくらい洗浄力が高い)

・野菜も水洗いだけ(野菜の土汚れ、農薬の汚れが簡単に落ち、洗剤は必要ありません)

・ごはんがおいしく (ミラブルキッチンでご飯を炊くとお米が立ちます)

Looopでんきの「スマートタイムONE」は、30分ごとに料金単価が変動。

料金価格が高い時間帯ではなく安い時間帯に家電を使うなど、

ご家庭の中で電気を使う時間帯をずらす 「ピークシフト」を行うことで、

節電を頑張らずに電気代を抑えることができます。

記事の一覧

お酒の種類

醸造酒 / 日本酒 / ワイン / ビール

蒸留酒 / 焼酎 / ウィスキー / ブランデー / スピリッツ / リキュール

お酒の楽しみ方 / 日本酒の楽しみ方 / 焼酎の楽しみ方 / ワインの楽しみ方 / ウィスキーの楽しみ方 / ビールの楽しみ方 / カクテルの楽しみ方 / saketaku / 海底熟成

お酒の蘊蓄 / お酒トリビア / 珍しいお酒 / お酒と歴史あれこれ / お酒と健康 / 日本酒の栄養 / ワインと健康 / ビールの栄養 / 焼酎と健康 / お酒と美容

お酒と料理・肴 / お酒をおいしくする器 / お酒をおいしくするグッズ

お酒に関する用語

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a6385dc.8396975f.1a6385dd.702c2770/?me_id=1279081&item_id=10003552&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmanroku%2Fcabinet%2Fimg055%2Fasa0193_1.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c8981ab.4356c830.1c8981ac.0c8e576c/?me_id=1309054&item_id=10000104&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhokurikuhakko%2Fcabinet%2F04147460%2F04335481%2Fimgrc0063761973.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c8a0e5f.fac81031.1c8a0e60.10fef62b/?me_id=1308157&item_id=10001875&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhokkaidotown%2Fcabinet%2F04284222%2Fimgrc0069434387.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c8a0ec5.0bb5f50c.1c8a0ec6.4673138e/?me_id=1333400&item_id=10001668&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fniigatameisyuoukoku%2Fcabinet%2F49124.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a617150.b4bb879a.1a617151.508a0f85/?me_id=1272723&item_id=10000637&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyokogoshi%2Fcabinet%2Fshohin%2F720x3%2F720x3_049set.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c8a1033.e894e664.1c8a1034.3ede43ec/?me_id=1213012&item_id=10001806&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftaka-sake%2Fcabinet%2Fset-zairyo%2F01237799%2Fimgrc0084905379.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a616fc5.dcd7a6e5.1a616fc6.51071ed2/?me_id=1205335&item_id=10004150&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fasabiraki%2Fcabinet%2Fsyochu%2Fthum_syochu.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cbc9a43.a3df145c.1cbc9a44.0e5b4d86/?me_id=1213872&item_id=10003430&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhigohigo%2Fcabinet%2Fitem%2Fhb34.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a617150.b4bb879a.1a617151.508a0f85/?me_id=1272723&item_id=10000637&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyokogoshi%2Fcabinet%2Fshohin%2F720x3%2F720x3_049set.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)